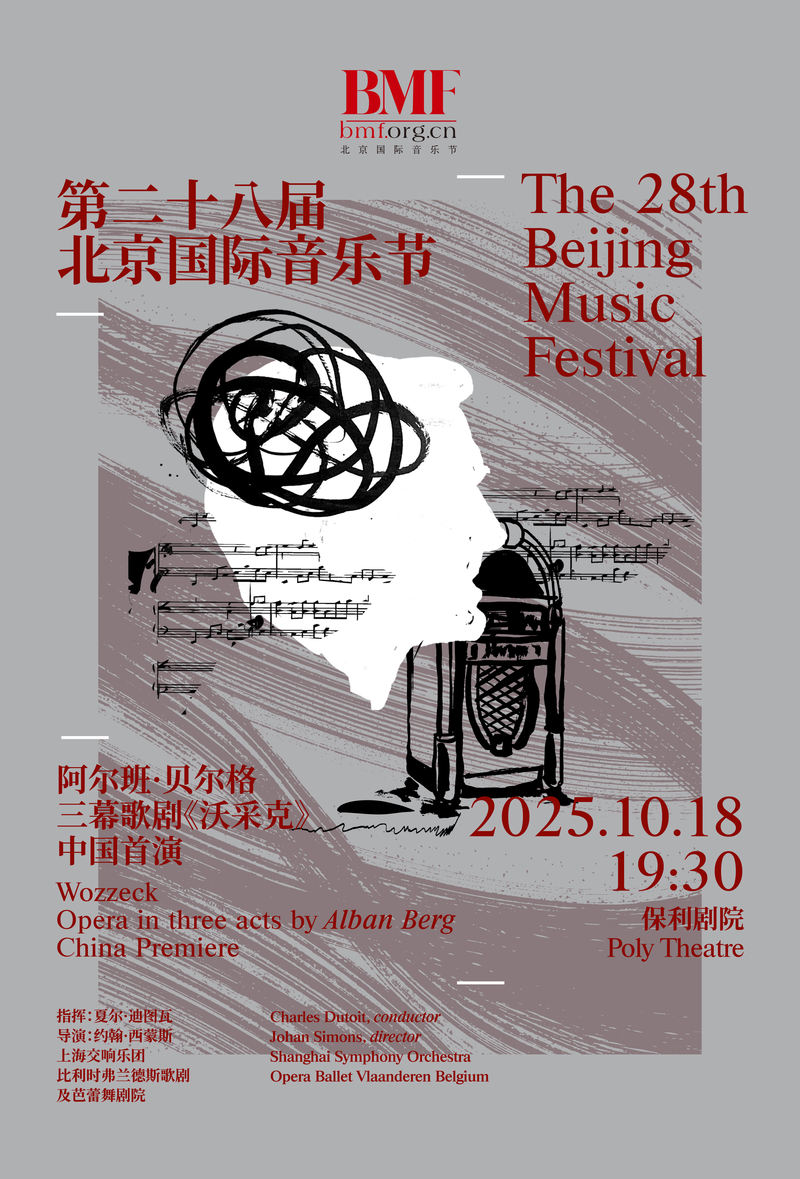

一百年前,阿尔班·伯格对未来发出了最感人、最激进的邀请。如今,艺术史100年的声音终于跨越时空在北京舞台上共鸣。 10月18日晚,北京国际音乐节进入高潮。比利时佛兰德斯歌剧院芭蕾舞剧院制作的三幕歌剧《沃采克》舞台版首次在中国完整演出。这不仅是对伯格大师的致敬,也是现代京剧表演史上的一个新的里程碑。伯格的歌剧《沃采克》以“完整舞台版”在中国首演。今年是伯格诞辰 140 周年,也是《沃采克》上映 100 周年。这部无调性表现主义歌剧的第一部杰作由指挥大师夏尔·迪图瓦指挥。在导演约翰·西蒙斯的精湛演绎下,罗宾·亚当斯、玛格达莱娜·霍夫曼等taWorld明星歌手与S上海交响乐团和其他乐团携手合作,共同创作了一部开创性的20世纪歌剧。此次活动与伯格的另一部作品《露露》如出一辙,该作品曾在2002年北京国际音乐节上演出。至此,表现主义歌剧“双星”在中国终于走到了历史的十字路口。北京国际音乐节艺术总监邹爽表示,伯格的《沃采克》是世界歌剧史上的一座不朽丰碑。这不仅是20世纪歌剧的一个重要转折点,也是一部探索音乐语言与人文精神界限的作品。因此,这部剧向中国公众的呈现,在剧本的文学解读、音乐的创新表达、场景视觉设计的创新等方面都取得了前所未有的进步。六年前,导演夏尔·迪图瓦的梦想变成了现实。伯格的沃采克无疑是20t历史上一颗特殊的明星h世纪银河歌剧。该剧改编自格奥尔格·毕希纳未完成的剧本,取材于1821年德国发生的一起真实谋杀案。故事讲述了主人公——一名名叫沃采克的低级士兵,因长期的压迫和欺骗而精神崩溃,最终杀死了自己背叛的爱人,在绝望中溺水身亡的悲惨故事。该剧完全抛弃了传统戏曲的甜美旋律和英雄故事。在这里,表现主义的无调性音乐语言和戏剧核心完全融合,创造出高度真实、拒绝“美化”的声场。它开始出来了。他的艺术影响力至今无人可比。首演前夕,刚刚获得北京国际音乐节“年度艺术家”奖的指挥家夏尔·迪图瓦回忆道,他与《沃采克》的缘分始于1964年在维也纳第一次听到这首曲子。被誉为“20世纪最重要的歌剧之一”。作曲家伯格耗时七年完成的这部杰作,其精巧的结构和思想的深度可以与巴赫的赋格相媲美。 “贝尔克运用复杂的对位技巧和严谨的结构安排,准确地再现了剧作家毕希纳所写的许多场景。这种高度复杂的创作手法,赋予了作者虽然难以理解,但却赋予了作品无与伦比的戏剧强度和情感力量。导演夏尔·迪图瓦表示,这次合作是“自然而然的”。在谈到与中国的渊源时,迪图瓦坦言,这是他与中国的第39次合作。 尤其是他多次与上海交响乐团合作演出,合作创作了理查·施特劳斯的《莎乐美》、《厄勒克》、《老虎》等高难度作品。艺术总监邹爽谈到了他想要执导迪图瓦大师的愿望。 《沃采克》被p六年前兰特。当时,他在北京国际音乐节上指挥《浮士德》后,就表达了演奏这部杰作的强烈愿望,现在他的愿望已经实现了。 “在杜托伊特先生看来,这是一次‘自然’的合作。”他盛赞中国音乐产业30年来的发展令人惊叹。今天的乐团和观众更有能力理解和接受如此困难的作品。选择在中国指挥《沃采克》不仅是为了纪念这部作品首演一百周年,也体现了迪图瓦对中外音乐交流的承诺。这是非常重要的,因为它同样来自于信任和期望。 ”重要性。 》导演约翰·西蒙斯追求最纯粹的诗意表达 歌剧《沃采克》的导演约翰·西蒙斯与布希纳的戏剧世界有着很深的渊源,他曾三度演出过自己的作品,因此对《沃采克》的表演很熟悉。西蒙斯的导演语言非常善于消除古典戏剧中过多的浪漫主义和装饰性细节,直达道德和人性本质。文本的核心。这个概念也出现在他的第一部歌剧《沃采克》中。在伯格的原创故事中,作品的最后润色是孩子们。他把最后一句台词、最后一首歌托付给孩子们,全剧就结束了。但在西蒙斯的版本中,孩子们的存在无处不在。它不再是一个只出现在结尾的符号,而是贯穿整部作品的“存在”。他们站着,他们躺着,他们坐着,他们玩耍,他们偷偷地在角落里作为目击者,但他们却迟迟不冷静地观察成人世界造成的混乱。他在舞台上自然的动作看起来很有趣,消除了观众在整个演出中感受到的疏离感。在西蒙斯看来,这就像向陷入困境的社会发出一个信号:“坚持希望,新一代即将到来。”西姆翁斯的指导方法本质上创建了一个二进制符号系统。一方面有一个被社会压力扭曲、异化的“世界”,另一方面也有一个未受污染、代表生命本来状态的“儿童世界”。该剧的极简主义正是为了突出这一核心哲学冲突。他的追求不再是讲述完美的故事,而是在众生中寻找最纯粹的诗意表达。伯格歌剧《沃采克》以“完整舞台版”在中国首演,从极简舞台到残酷寓言的艺术表达。它的重要性远远超出了传统戏曲表演。这是一次深入的演讲,涵盖了从艺术核心到文化交流的方方面面。这场表演的核心影响来自萨米·范·登·赫维尔(Sami van den Heuvel)权威的表现主义合奏,它让观众直接沉浸在哲学世界中。以及心理幻想的象征世界关系。舞台本身是一个纯白色的极简立方空间,它不仅是沃采克思想的容器,也是解剖人性的社会实验室。正如设计师萨米所说,在这个全白的空间中,“你放入的一切都将被完全暴露和强调。”西蒙斯独创的色彩策略是对这一“实验室”功能的补充。剧中主要演员的黑白色调象征着他们的悲惨命运,他们被剥夺了个性,沦为社会体系中的边缘人。孩子们使用的明亮单色和舞台上的道具形成了强烈的对比。这些颜色并不是幼稚的装饰,而是沃采克渴望却无法实现的纯真的象征,以及最终惨遭破灭的希望。这种视觉张力完成了孩子对世界的双重审视。既感叹自己的脆弱,又批判被剥削、被剥削的残酷现实。被成人世界所折磨。剧中主要演员的黑白色调象征着他们的悲惨命运,他们被剥夺了个性,沦为社会体系中的被排斥者。场景的视觉冲击力与伯格同样具有颠覆性的音乐语言完美共鸣。 《沃采克》没有轻松的旋律,没有英雄的咏叹调,而是用高音的不和谐音和碎片化的结构打开了人物潜意识的大门,让人们直观地感受到艺术直达人性深处的力量。最终,这部作品将《沃采克》的含义从个人悲剧提升为现代文明的严峻寓言。回想开幕当晚,上海交响乐团的声音细腻多变,技巧精湛,戏剧张力十足,使得整部作品气氛富有感染力。在迪图瓦的指导下,在弗拉芒歌剧院和芭蕾舞团的精彩表演下在《戏剧》中,这个紧张而悲壮的故事深刻地描绘了人类的冲突和绝望,其音乐、光影的完美融合创造了强大的戏剧力量。 《沃采克》在中国演出的成功体现了北京国际音乐节的开拓视野。这不仅展现了推动中国与世界前卫艺术深度对话的显著成果,也再次展现了艺术决策的远见和勇气。新京报记者、总编辑刘震,黄家岭 校对杨莉

一百年前,阿尔班·伯格对未来发出了最感人、最激进的邀请。如今,艺术史100年的声音终于跨越时空在北京舞台上共鸣。 10月18日晚,北京国际音乐节进入高潮。比利时佛兰德斯歌剧院芭蕾舞剧院制作的三幕歌剧《沃采克》舞台版首次在中国完整演出。这不仅是对伯格大师的致敬,也是现代京剧表演史上的一个新的里程碑。伯格的歌剧《沃采克》以“完整舞台版”在中国首演。今年是伯格诞辰 140 周年,也是《沃采克》上映 100 周年。这部无调性表现主义歌剧的第一部杰作由指挥大师夏尔·迪图瓦指挥。在导演约翰·西蒙斯的精湛演绎下,罗宾·亚当斯、玛格达莱娜·霍夫曼等taWorld明星歌手与S上海交响乐团和其他乐团携手合作,共同创作了一部开创性的20世纪歌剧。此次活动与伯格的另一部作品《露露》如出一辙,该作品曾在2002年北京国际音乐节上演出。至此,表现主义歌剧“双星”在中国终于走到了历史的十字路口。北京国际音乐节艺术总监邹爽表示,伯格的《沃采克》是世界歌剧史上的一座不朽丰碑。这不仅是20世纪歌剧的一个重要转折点,也是一部探索音乐语言与人文精神界限的作品。因此,这部剧向中国公众的呈现,在剧本的文学解读、音乐的创新表达、场景视觉设计的创新等方面都取得了前所未有的进步。六年前,导演夏尔·迪图瓦的梦想变成了现实。伯格的沃采克无疑是20t历史上一颗特殊的明星h世纪银河歌剧。该剧改编自格奥尔格·毕希纳未完成的剧本,取材于1821年德国发生的一起真实谋杀案。故事讲述了主人公——一名名叫沃采克的低级士兵,因长期的压迫和欺骗而精神崩溃,最终杀死了自己背叛的爱人,在绝望中溺水身亡的悲惨故事。该剧完全抛弃了传统戏曲的甜美旋律和英雄故事。在这里,表现主义的无调性音乐语言和戏剧核心完全融合,创造出高度真实、拒绝“美化”的声场。它开始出来了。他的艺术影响力至今无人可比。首演前夕,刚刚获得北京国际音乐节“年度艺术家”奖的指挥家夏尔·迪图瓦回忆道,他与《沃采克》的缘分始于1964年在维也纳第一次听到这首曲子。被誉为“20世纪最重要的歌剧之一”。作曲家伯格耗时七年完成的这部杰作,其精巧的结构和思想的深度可以与巴赫的赋格相媲美。 “贝尔克运用复杂的对位技巧和严谨的结构安排,准确地再现了剧作家毕希纳所写的许多场景。这种高度复杂的创作手法,赋予了作者虽然难以理解,但却赋予了作品无与伦比的戏剧强度和情感力量。导演夏尔·迪图瓦表示,这次合作是“自然而然的”。在谈到与中国的渊源时,迪图瓦坦言,这是他与中国的第39次合作。 尤其是他多次与上海交响乐团合作演出,合作创作了理查·施特劳斯的《莎乐美》、《厄勒克》、《老虎》等高难度作品。艺术总监邹爽谈到了他想要执导迪图瓦大师的愿望。 《沃采克》被p六年前兰特。当时,他在北京国际音乐节上指挥《浮士德》后,就表达了演奏这部杰作的强烈愿望,现在他的愿望已经实现了。 “在杜托伊特先生看来,这是一次‘自然’的合作。”他盛赞中国音乐产业30年来的发展令人惊叹。今天的乐团和观众更有能力理解和接受如此困难的作品。选择在中国指挥《沃采克》不仅是为了纪念这部作品首演一百周年,也体现了迪图瓦对中外音乐交流的承诺。这是非常重要的,因为它同样来自于信任和期望。 ”重要性。 》导演约翰·西蒙斯追求最纯粹的诗意表达 歌剧《沃采克》的导演约翰·西蒙斯与布希纳的戏剧世界有着很深的渊源,他曾三度演出过自己的作品,因此对《沃采克》的表演很熟悉。西蒙斯的导演语言非常善于消除古典戏剧中过多的浪漫主义和装饰性细节,直达道德和人性本质。文本的核心。这个概念也出现在他的第一部歌剧《沃采克》中。在伯格的原创故事中,作品的最后润色是孩子们。他把最后一句台词、最后一首歌托付给孩子们,全剧就结束了。但在西蒙斯的版本中,孩子们的存在无处不在。它不再是一个只出现在结尾的符号,而是贯穿整部作品的“存在”。他们站着,他们躺着,他们坐着,他们玩耍,他们偷偷地在角落里作为目击者,但他们却迟迟不冷静地观察成人世界造成的混乱。他在舞台上自然的动作看起来很有趣,消除了观众在整个演出中感受到的疏离感。在西蒙斯看来,这就像向陷入困境的社会发出一个信号:“坚持希望,新一代即将到来。”西姆翁斯的指导方法本质上创建了一个二进制符号系统。一方面有一个被社会压力扭曲、异化的“世界”,另一方面也有一个未受污染、代表生命本来状态的“儿童世界”。该剧的极简主义正是为了突出这一核心哲学冲突。他的追求不再是讲述完美的故事,而是在众生中寻找最纯粹的诗意表达。伯格歌剧《沃采克》以“完整舞台版”在中国首演,从极简舞台到残酷寓言的艺术表达。它的重要性远远超出了传统戏曲表演。这是一次深入的演讲,涵盖了从艺术核心到文化交流的方方面面。这场表演的核心影响来自萨米·范·登·赫维尔(Sami van den Heuvel)权威的表现主义合奏,它让观众直接沉浸在哲学世界中。以及心理幻想的象征世界关系。舞台本身是一个纯白色的极简立方空间,它不仅是沃采克思想的容器,也是解剖人性的社会实验室。正如设计师萨米所说,在这个全白的空间中,“你放入的一切都将被完全暴露和强调。”西蒙斯独创的色彩策略是对这一“实验室”功能的补充。剧中主要演员的黑白色调象征着他们的悲惨命运,他们被剥夺了个性,沦为社会体系中的边缘人。孩子们使用的明亮单色和舞台上的道具形成了强烈的对比。这些颜色并不是幼稚的装饰,而是沃采克渴望却无法实现的纯真的象征,以及最终惨遭破灭的希望。这种视觉张力完成了孩子对世界的双重审视。既感叹自己的脆弱,又批判被剥削、被剥削的残酷现实。被成人世界所折磨。剧中主要演员的黑白色调象征着他们的悲惨命运,他们被剥夺了个性,沦为社会体系中的被排斥者。场景的视觉冲击力与伯格同样具有颠覆性的音乐语言完美共鸣。 《沃采克》没有轻松的旋律,没有英雄的咏叹调,而是用高音的不和谐音和碎片化的结构打开了人物潜意识的大门,让人们直观地感受到艺术直达人性深处的力量。最终,这部作品将《沃采克》的含义从个人悲剧提升为现代文明的严峻寓言。回想开幕当晚,上海交响乐团的声音细腻多变,技巧精湛,戏剧张力十足,使得整部作品气氛富有感染力。在迪图瓦的指导下,在弗拉芒歌剧院和芭蕾舞团的精彩表演下在《戏剧》中,这个紧张而悲壮的故事深刻地描绘了人类的冲突和绝望,其音乐、光影的完美融合创造了强大的戏剧力量。 《沃采克》在中国演出的成功体现了北京国际音乐节的开拓视野。这不仅展现了推动中国与世界前卫艺术深度对话的显著成果,也再次展现了艺术决策的远见和勇气。新京报记者、总编辑刘震,黄家岭 校对杨莉